|

|

||

Продолжение. Читайте начало в номере 4 за 1998 год.

РКТ- и МРТ-диагностика осложнений и последствий черепно-мозговых травм.

Булаев И. В., Корытько С. С.

Клиника НИИ радиационной медицины.

Эпидуральные гематомы (Таблица 1, Рис. 1).

Определение: скопление крови в полости черепа между твердой мозговой оболочкой и внутренней пластинкой костей черепа.

Частота: встречается в 2% всех повреждений черепа; в менее чем 1% встречается у всех детей с ЧМТ; редко у младенцев. Связаны с переломами костей черепа в 40-85%.

Механизм:

а) разрывы оболочечных артерий или вен; прилежащих к внутренней кортикальной

пластинке в связи с переломом костей черепа (91%);

б) отрыв венозных сосудов в проекции их прободения через кости свода

черепа;

в) разрывы синусов твердой мозговой оболочки (наиболее частая причина

у маленьких детей)

Типы эпидуральных гематом:

— острая эпидуральная гематома (58%) из-за артериального кровотечения;

— подострая гематома (31%);

— хроническая гематома (11%) из-за венозного кровотечения.

Локализация:

а) в 66% височно-теменные (наиболее часто из-за разрыва средней оболочечной

артерии); б) в 29% — у полюса лобной доли, в теменно-затылочной области,

между затылочными долями, в задней черепной ямке (наиболее часто из-за

разрыва венозных синусов).

Таблица 1. Характеристика эпидуральных гематом в зависимости

от стадии их организации.

| РКТ | МРТ |

| • линия перелома костей свода и основания черепа в области ЭГ;

• наиболее часто образование эллипсовидной (двояковыпуклой) формы; • высокая плотность в острой стадии (60-90 ЕН); • масс-эффект со сглаженностью прилежащих субарахноидальных пространств и сдавлением прилежащих извилин от: а) эпидуральной гематомы (57%) б) геморрагическое пропитывание (29%) в) отек-набухание головного мозга (14%) • отслоение (отрыв) венозных синусов и серповидной связки от внутренней пластинки костей черепа (только кровоизлияния смещают серповидную связку или венозные синусы от внутренней костной пластинки); • признаки повреждения артериальных сосудов (редко): постконтрастное усиление (истечение контраста); артерио-венозный свищ; закупорка средней оболочечной артерии; образование ложной аневризмы; • организация подоболочечных кровоизлияний в подострой и хронической стадиях проходит те же этапы, что и внутричерепные кровоизлияния. |

• наиболее часто образование эллипсовидной (двояковыпуклой

линзообразной) формы;

• масс-эффект со сглаженностью прилежащих субарахноидальных пространств и сдавлением прилежащих участков вещества головного мозга; • в зависимости от стадии организации гематомы она имеет соответствующие сигнальные характеристики (проходит те же стадии что и внутримозговые гематомы); • организация подоболочечных кровоизлияний в подострой и хронической стадиях проходит те же этапы, что и внутричерепные кровоизлияния. |

|

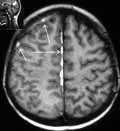

Рис. 1. Эпидуральная гематома в проекции передне-верхних отделов передней черепной ямки слева. Подострая стадия. Т2 режим. |

Субдурапьные гематомы (Таблица 2, Рис. 2).

Определение: это скопление крови между твердой мозговой оболочкой и веществом головного мозга.

Частота: встречается в 5% случаев всех ЧМТ.

Возраст: преимущественно у младенцев и пожилых людей.

Патогенез: наиболее часто в связи с венозным кровотечением из субдуральных вен, которые связывают кору больших полушарий с венозными синусами и пространством между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой; разрывы вен в местах прикрепления к синусам.

Локализация: пространство между твердой и мягкой мозговыми оболочками.

Таблица 2. Характеристика субдуральных гематом в зависимости

от стадии их организации.

| РКТ | МРТ |

| 1. Острый период. | |

| • периферическая полулунной формы гомогенная зона располагающаяся между

костями черепа и веществом

г/мозга обычно с: а) вогнутой внутренней границей (гематома минимально давит на вещество г/мозга); б) выпуклая наружная граница повторяющая нормальный контур свода черепа; • гиперденсивная (менее 1 недели) изоденсивная (1-3 недели) или гиподенсивная (3-4 недели) зона; • иногда просматривается уровень раздела кровь-жидкость; • отсутствие визуализации может быть в следующих случаях: а) высокая конвекситальная локализация; б) при выраженных артефактах от костных структур; в) в изоденсивной стадии организации (10-20 дни). |

В остром периоде характеристики интенсивности сигнала такие же, как при эпидуральных гематомах. |

| 2. Подострый период (Рис. 2). | |

| • изоденсивный очаг (1-3 недели) может быть обнаружен по

косвенным признакам (масс-эффект + сглаженность прилежащих субарахноидальных

пространств + смещение и сдавление боковых желудочков + смещение срединных

структур + деформация подкорко-корковых участков в-ва

г/мозга; • постконтрастное усиление вдоль внутренней границы очага. |

• наиболее чувствительная методика в этом периоде из-за

высокой чувствительности Т-1 режима к продуктам организации крови (метгемоглобин);

• позволяет четко различить суб- и эпидуральные гематомы за счет выявления (при эпидуральных гематомах) по периферии выражение гипоинтенсивного ободка (твердая мозговая оболочка); • те же косвенные признаки что и при РКТ. |

| 3. Хроническая стадия организации гематомы. | |

| Редко связана с поражением вещества г/мозга. Гематома покрывается толстой

хорошо васкуляризированной мембраной образующейся через 3-6 недель

• полулунной формы очаг повторяющий конфигурацию конвекситальной поверхности г/мозга (в более ранних стадиях); • обычно двояковыпуклый (линзообразный) очаг (в более поздних стадиях) особенно после образования фиброзной перегородки; • очаг имеет низкую плотность, иногда ликвороподобную; • иногда в проекции очага встречаются участки повышенной плотности (как результат повторных кровоизлияний); • признаки масс-эффекта; • при двухсторонних очагах отсутствует смещение срединных структур (25% случаев); • на постконтрастных изображениях можно обнаружить медиальное смещение кортикальных сосудов и оболочки вокруг гематомы (через 1-4 недели после поражения). |

МРТ является наиболее предпочтительным методом исследования

в этой стадии;

• выявляется двояковыпуклый (иногда полулунной формы) гомогенный очаг дающий в Т-2 режиме выражение гиперинтенсивный сигнал, а в Т-1 режиме умеренно или выражение гипоинтенсивный сигнал (в зависимости от содержимого); • косвенные признаки те же, что и в предыдущих стадиях и при РКТ. |

|

Рис. 2. Субдуральная гематома в проекции верхне-латеральных отделов правой лобно-теменной области. Подострая стадия. Т1 режим |

Острая субдуральная гематома.

Обычно сопровождает тяжелые ЧМТ, проявляя себя в первые часы после травмы. В 50% случаев связана с очаговым поражением вещества г/мозга и в 1% с переломами костей черепа.

Локализация: вдоль конвекситальной поверхности полушарий часто распространяясь в межполушарную щель вдоль намета мозжечка под височными или затылочными долями; двухсторонние в 15-25% у взрослых (чаще у пожилых) и в 80-85% у младенцев. Приблизительно в 38% небольшие субдуральные гематомы не обнаруживаются.

Посттравматические субарахноидальные кровоизлияния (Таблица 3, Рис. 3).

Сопутствуют ушибам мозга и являются следствием:

а) повреждения сосудов мягкой мозговой оболочки (чаще);

б) разрывов крупных внутримозговых сосудов (реже).

Локализация: очаги прилежащие к месту ушиба в поверхностных участках

коры больших полушарий;

- межполушарная щель;

- диффузное распространение крови в субарахноидальных пространствах

полости черепа (при травмах редко).

Осложнения:

а) острая обструктивная гидроцефалия (в сроки менее 1 недели) в результате

внутрижелудочкового кровоизлияния и асептического воспаления эпендимы с

обструкцией сильвиевого водопровода либо выходных отверстий 4 желудочка

(Мажанди и Люшка);

б) коммуникативная гидроцефалия (развивается через 1 неделю и в более

поздние сроки) как результат фибробластной пролиферации арахноидальных

ворсинок в субарахноидальных пространствах;

в) спазм сосудов г/мозга с возможностью развития инфаркта (развивается

либо через 72 часа либо между 5 и 17 днями);

г) вклинение стволовых структур в большое затылочное отверстие (большая

гематома, гидроцефалия, обширный инфаркт, диффузный отек вещества головного

мозга).

Таблица 3. Характеристика посттравматических субарахноидальных

кровоизлияний.

| РКТ | МРТ |

| Точность диагностики — 60-90% в зависимости от времени исследования

(наиболее высокая — на 4-5 день от начала заболевания);

• увеличение плотности в проекции цистерн основания мозга, верхней мозжечковой цистерны, сильвиевых щелях, субарахноидальных пространств и внутри желудочков; • увеличение плотности в проекции межполушарной щели головного мозга с неправильной формы латеральными границами из-за распространения крови в проекцию субарахноидальных пространств медиальных поверхностей полушарий. |

Сравнительно неинформативна в острой стадии. |

|

Рис. 3. Подострая стадия субарахноидального кровоизлияния - очаги организации крови (стрелки) в проекции межполушарных и конвекситальных субарахноидальных пространств. (Слева) Т1 режим. (Справа) Т2 режим. |

|

Посттравматическая внутричерепная пневмоцефалия (Таблица 4).

В 74% случаев — как результат ЧМТ. Встречается в 3% всех переломов основания черепа; в 8% костей черепа с заинтересованностью околоносовых пазух. В 25% случаев выявляется сразу после черепно-мозговой травмы, обычно на 4-5 день. Иногда сохраняется до 6 месяцев (в 33%).

Осложнения:

а) ликворрея (в 50%);

б) менингиты, эмпиемы, абсцессы (в 25%);

в) экстракраниальная пневмоцефалия (скопление воздуха в подапоневротическом

пространстве).

Таблица 4. Характеристика пневмоцефалии.

| РКТ | МРТ |

| Выявляются участки воздушной плотности в полости черепа. | Выявляются участки выраженной гипоинтенсивности сигнала во всех режимах. |

Литература:

1. Большая медицинская энциклопедия / том 27 3-е издание, 1986 год,

под ред. Б. В. Петровского.

2. Михайлов А. Н. / Рентгеносемиотика и диагностика болезней человека.

Минск, Выш. шк. 1989 год.

3. Wolfgang Dahnert. Radiology Review Manual, second edition.

|

||||||||