|

|

||

Токсоплазмоз.

Зюзькова И. В., Лихачевская М. А.

Гомельская областная больница.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, возбудителем которого является токсоплазма (Toxoplasma gondii Nicolle et Manceanx), принадлежащая к типу простейших. Заболевание характеризуется хроничес-ким течением, поражением нервной системы, лимфоденопатией, увеличением печени и селезенки. Довольно часто поражается миокард, мышцы и глаза.

Инфекция чаще передается алиментарным путем; описаны случаи заражения через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Токсоплазмы способны образовывать цисты в тканях, вызывая состояние латентной инфекции. Активизация паразита происходит при неблагоприятных для макроорганизма условиях и снижения его иммунологической реактивности. В патогенезе токсоплазмозного поражения центральной нервной системы имеют значение очаговые воспалительные явления, дисциркуляторные нарушения, связанные с васкулитом, обструкция ликворных путей, приводящая к гидро- и микроцефалии.

Клинически поражение центральной нервной системы проявляется менингитом, энцефалитом, менингоэнцефалитом, энцефаломиелитом.

Наиболее типичной формой токсоплазмоза центральной нервной системы является менингоэнцефалит, в клинике которого имеются общемозговые и менингеальные симптомы, парезы и параличи конечностей, тонико-клонические судороги, глазодвигательные (диплопия) и координаторные нарушения. В крови обнаруживается лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличения СОЭ; в цереброспинальной жидкости — лимфоцитарный плеоцитоз, умеренное увеличение содержания белка.

В распознавании токсоплазмоза имеют значение R-графия черепа, пневмоэнцефалография, КТ и МРТ. Однако наибольшую роль играют серологические исследования. Диагностическое значение имеют значительно повышенные титры серологических реакций или их нарастание.

Дифференцировать токсоплазмоз следует с вирусными энцефалитами, энцефаломиелитами и менингитами.

На МРТ-исследовании токсоплазмоз проявляет себя прогрессирующей мультифокальной энцефалопатией. При токсоплазмозе речь идет в типичных случаях о гранулематозных полях, которые в большинстве случаев являются небольшими — 2,0 см и менее в диаметре. На МР-томограммах эти образования выглядят гипоинтенсивными при способе Т1 и гиперинтенсивными при способе Т2, причем зона центрального некроза в кольцевидных структурах видна как участок меньшей интенсивности сигнала. Большинство таких образований при контрастировании усиливается центрально. Нередко встречаются участки кровоизлияний, обычно небольшого размера. Типичным является и наличие перифокальной зоны отека. Вышеописан-ные изменения локализуются пери- и паравентрикулярно, нередко в области пограничных кортико-медулярных структур, а также в области базальных ганглиев.

Клиническое наблюдение.

В отделении КТ и МРТ Гомельской областной клинической больницы обследовалась больная К., 1974 г. р. При поступлении в неврологическое отделение предварительный диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне позвоночной артерии.

Больная предъявляла жалобы на слабость в левых конечностях, затруднение речи, общую слабость, кашель с выделением мокроты. Заболела 06.02.98 г., когда перестала разговаривать, появилась слабость в левых конечностях, двоение в глазах, нарушение акта глотания. В анамнезе развился правосторонний гемипарез, прошедший самостоятельно в течении 2-х недель.

Больная в тяжелом состоянии. Неврологический статус: в cознании, обращенную речь понимает, не разговаривает. Черепно-мозговые нервы: глазные щели равные, нистагма нет, сглажена правая носогубная складка. Легкая девиация языка вправо. Сухожильные и периостальные рефлексы с конечностей высокие, слабость в правых конечностях. Глоточный рефлекс снижен с обеих сторон. Ригидность мышц затылка умеренно выражена. Симптом Кернига с обеих сторон. Патологический рефлекс Бабинского слева.

Лабораторное исследование:

Ан. крови общий: Эр. - 3,96 х 10.12/л; Нв - 127 г/л; Ц.п. - 0,9; L - 5,6 х 10.9/л; СОЭ - 32 мм/г, П - 1; С - 74; Л - 21; М - 2; Э - 2.

Ан. крови биохимический: глюкоза - 4,6 мм/л; мочевина - 6,6 ммоль/л; билирубин - 13,38; пр. - 5,5; непр. - 7,85 ммоль/л; креатинин - 0,066 ммоль/л; общ. белок - 70,0 г/л; альб. - 5,5; глобулины - 44,8; L1 - 4,8; L2 - 7,7, B - 11,8; J - 20,5; А:Г - 1,24; АСТ - 0,29 ммоль/л; АЛТ - 0,31 ммоль/л

Анализ на токсоплазмоз: выявлены антитела с нарастанием титра в динамике (1:21 - 1:400).

Спинно-мозговая жидкость: холестерин - 2,5 ммоль/л; хлориды - 1,24 ммоль/л; белок - 0,2 г/л; сахар - 4,1 ммоль/л. Клеточный состав: цитоз - 213, L - 1-2 в п/зр; Эр. - 4-5 в п/зр.

МРТ-исследование головного мозга (от 16.02.98):

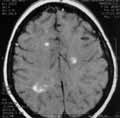

С двух сторон паравентрикулярно и субкортикально на Т2-взвешенном изображении

множественные разновеликие (размером от 0,5 до 2,0 см) округлые очаги,

дающие неравномерно повышенный МР-сигнал (Рис. 1). Аналогичные очаги

определяются в дорзальной части моста слева и в базальных отделах лобных

долей. В лобной доле субкортикально киста элипсовидной формы 1,2 х 0,5

см. На Т1-взвешенном изображении поля, выявляемые на Т2-изображении дают

слабо пониженный МР-сигнал или изоинтенсивны (Рис. 2); киста дает

гипоинтенсивный сигнал, четко контурируется. После введения магневиста

очаги, не визуализирующиеся на Т1-изображении, проявили себя равномерным

усилением МР-сигнала, другие дали усиление в виде ободка и небольшого усиления

в центре (Рис. 3).

|

Рис. 1. Т2-взвешенное изображение. С двух сторон паравентрикулярно и субкортикально множественные разновеликие гиперинтенсивные очаги. |

|

Рис. 2. Т1-взвешенное изображение. Очаги, выявляющиеся на Т2-изображении, изоинтенсивны или слабо гипоинтенсивны. В левой лобной доле киста элипсовидной формы. |

|

Рис. 3. Т1-взвешенное изображение после введения контраста. Усиление МР-сигнала в виде ободка и неравномерное усиление отдельных очагов. Киста не отреагировала на введение контраста. |

Киста не отреагировала на введение контраста. Центральные отделы гранулематозных

полей, представленные зонами некроза на Т2-изображении более гиперинтенсивны,

на Т1-изображении гипоинтенсивны и после введения контраста его не накапливают,

усиление сигнала идет в периферических отделах в виде ободка. Не резко

расширены тела боковых желудочков. Срединные структуры не смещены.

|

||||||||