|

|

||

МРТ в диагностике дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков.

Марчук В. П.

Витебский областной диагностический центр.

До настоящего времени проблема диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника сохраняет значение не только в медицинском, но и в социально-экономическом аспекте. По результатам анализа данных аутопсии (D.Jacobs) в 85-95% случаев, население в возрасте до 50 лет, имеют различной степени выраженности спинальный стеноз вследствие дисковой дегенерации.

Процесс дегенерации дисков достаточно сложен и еще далек до полного понимания. Известен тот факт, что основную роль в нем играют статические и динамические нагрузки, гормональные сдвиги, патологическая импульсация из различных тканей организма.

Как следствие этих причин, начинается деструкция коллагена в пульпозном ядре, накопление молочной кислоты, приводящее к еще большему разрушению коллагеновых волокон. Пульпозное ядро сначала разбухает, затем высыхает (дегидратирует) , вследствие чего диск уплощается, а фиброзное кольцо выпячивается. Дегидратация пульпозного ядра может достигать 70% (J.Greenberg). Тогда же наступает истончение хрящевых замыкательных пластин. Затем в дистрофически измененных коллагеновых волокнах фиброзного кольца появляются трещины, разрывы, сквозь эти трещины пульпозное ядро просачивается, выпадает, образуя грыжи. В зоне пульпозного ядра наблюдается проростание сосудов, начинается процесс фиброза и обызвествления.

Развитие компьютерной томографической техники позволило дать более полную оценку структурных изменений позвоночника и в большинстве случаев помогает точно решить диагностические проблемы. Внедрение в практику МР-томографии включая миелографию, мультипланарные спин-ЭХО (SE) и гардиент-ЭХО (GRE) последовательности, делает МРТ наиболее чувтствительным, а значит, и наиболее ценным, методом в диагностике и оценке дискогенных спинальных стенозов. Алгоритм методики исследования для полной оценки позвоночника (в том числе и при дегенеративных заболеваниях межпозвонковых дисков) включает сагитальные проекции, взвешенные по Т1W и Т2W, аксиальные проекции Т2W. Иногда возникает необходимость проведения исследования в коронарной проекции и получения МР-миелографии в сагитальном и коронарном сечении.

Используя возможности МРТ можно в достаточно полном обьеме оценить все составляющие компоненты межпозвонковых дисков (пульпозное ядро, фиброзное кольцо, хрящевые замыкательные пластинки).

В норме, на сканнах, взвешенных по Т1, диск выглядит гомогенной, изоинтенсивной

с мышечной тканью, структурой. При использовании последовательностей с

длинными ТR (время повторения) пульпозное ядро, как наиболее гидратированное,

выглядит ярче, чем фиброзное кольцо (Рис. 1).

|

Рис. 1. Нормальный межпозвонковый диск. При использовании последовательностей с длинными ТR пульпозное ядро, как наиболее гидратированное, выглядит ярче, чем фиброзное кольцо. |

Исходя из патологических особенностей наиболее ранним МР-признаками

дисковой дегенерации будут являтся изменения внутри диска и в замыкательных

пластинках. Изменения, возникающие в проекции замыкательных пластин, чаще

всего локализуются в обеих пластинах: верхней и нижней, реже поражается

одна замыкательная пластина. Дегенеративные изменений в области замыкательных

пластинок делят на три типа:

- тип I - проявляется снижением МР-сигнала по Т1W и усилением по Т2W.Существует

мнение, что в ткани хряща развиваются процессы васкулярного фиброза, как

реакция на нагрузку;

- тип II - дает интенсивное усиление по Т1W и изо- или умеренное по

Т2W. Такая характеристика МР-сигнала характерна для жировой ткани (Рис.

2);

- тип III - снижение интенсивности сигнала, в двух режимах (по Т1W

и Т2W), указывающее на развитие склеротических изменений.

|

Рис. 2. Дегенеративные изменения тел позвонков - замещение красного костного мозга жировым, что проявляется усилением сигнала на Т2W изображениях. Эта стадия предшествует рентгенологическим проявлениям остеохондроза. |

Первыми проявлениями дегенерации диска является изменение нормальной расщелины, снижение интенсивности сигнала в Т2W режиме от структуры пульпозного ядра вследствие дегидратации. При иэтом происходит выпячивание структур фиброзного кольца без нарушения целостности. Как правило, имеет место диффузное заднее или задне-латеральное направление выпячивания, с минимальными клиническими проявлениями (при условии, что отсутствуют другие факторы, приводящие к стенозу спинномозгового канала). Интенсивность МР-сигнала выбухающей части диска, как правило, не отличается от невыбухающей.

В случае повреждения внутренних волокон фиброзного кольца (с сохранением

их наружной целостности) происходит “просачивание” пульпозного ядра и формирования

простой грыжи или дисковой протрузии. Такая грыжа находится внутри периферических

волокон фиброзного кольца, которые на сагитальных срезах видны в виде интактного

края по периферии диска с низким или отсутствующим МР-сигналом (Рис.

3).

|

Рис. 3. Простая грыжа (протрузия) L4-L5. |

Грыжа по типу экструзии возникает при пенетрации грыжевого фрагмента

через разрыв наружных волокон фиброзного кольца (Рис. 4). Во всех

случаях, независимо от степени эструзии остается связь между грыжевым фрагментом

и центральным субстратом диска.

|

Рис. 4. Грыжа по типу экструзии (пролабс). |

Грыжевое выпячивание распространяется выше и ниже межпозвонкового пространства от нескольких миллиметров до полутора сантиметров, что отчетливо видно на сагитальных сканнах по Т2W, как зона с низким сигналом на фоне яркого сигнала дурального мешка. При этом отмечается компрессия дурального пространства и можно увидеть усиленный МР-сигнал выше и ниже грыжи.

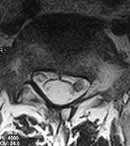

Грыжа межпозвоночного диска с секвестрацией возникает, когда появляется

свободный фрагмент, который может мигрировать вдоль эпидурального пространства

кверху или книзу, пенетрировать дуральный мешок, проникать через межпозвонковое

отверстие. Поэтому секвестр может имитировать интрадуральное обьемное образование

или паравертебральное обьемное образование с низким МР-сигналом (Рис.

5). При получении изображения в аксиальной проекции с длинными ТR последовательностями

и градиент-ЭХО свободный фрагмент имеет более высокий сигнал, чем сам диск.

|

Рис. 5. Секвестр диска в левом латеральном кармане. |

Таким образом, МРТ дает возможность проследить дегенеративные процессы межпозвонковых дисков на всех этапах, позволяет точно установить стадию и степень изменений, а значит — помочь выбрать правильный и своевременный подход в лечении.

Литература:

1. Попелянский Я. Ю., “Болезни периферической нервной системы”. “Медицина”,

Москва 1989 г.

2. I. Greenberg, Jack O., “Neuroimaging”. Mc Craw-Hill Inc. 1995 г.

3. “Общее руководство по радиологии”. Институт Nicer 1995 г.

4. “CT and MRT of the whole bodu”. Mosbu-Year Book. Inc. 1997 г.

|

||||||||