(Новости лучевой диагностики 2002 1-2: 54-55)

Случай коррегированной транспозиции магистральных сосудов.

Булгак А. Г., Вертинский Е. А., Чиж С. А.

БелМАПО.

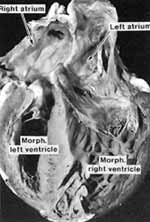

Коррегированная транспозиция магистральных сосудов (КТМС) — редкий врожденный

порок сердца, частота которого колеблется в пределах 0,4–1,2% от числа всех

врожденных пороков сердца [4]. Анатомическая сущность порока заключается в том,

что в результате бульбо-вентрикулярной инверсии при нормальном положении сердца

морфологически правый желудочек располагается слева и от него отходит аорта,

занимающая левостороннее положение, а морфологически левый желудочек — справа,

и от него отходит легочная артерия, занимающая положение справа от аорты. На

Рис.1 представлена анатомическая картина данной аномалии [5]. Порок коррегирован

тем, что морфологически левый желудочек сообщается посредством двустворчатого

клапана с правым предсердием, и в него поступает венозная кровь, а морфологически

правый желудочек сообщается посредством трехстворчатого клапана с левым предсердием,

и в него поступает артериальная кровь. Поэтому, при изолированной КТМС, без

сопутствующих пороков, расстройства гемодинамики отсутствуют. Характерным для

данного порока является наличие различных вариантов атриовентрикулярных блокад

(примерно у 70% больных), как следствие нарушения нормальной топографии межжелудочковой

перегородки и проводящей системы [1]. Блокада бывает врожденной или возникает

в процессе жизни и имеет сначала перемежающийся, а затем и постоянный характер.

На ЭКГ при этом обычно наблюдается отклонение электрической оси сердца влево.

Помимо нарушения атриовентрикулярной проводимости у таких пациентов может вызываться

дисфункция трикуспидального клапана и анатомически правого желудочка, поскольку

они не приспособлены к нагрузкам, приходящимся на левые отделы сердца. Прогноз

для жизни у таких пациентов благоприятный. В случае развития полной атрио-вентрикулярной

блокады показана имплантация искусственного водителя ритма.

[Увеличить]

|

Рис. 1. Коррегированная транспозиция магистральных сосудов.

Снимок взят из H. Feigenbaum “Cardiac Ultrasound” – London, 1993.

|

|

Приводим наше наблюдение. Больная С., 41 г. поступила В ГК БСМП г.Минска

по направлению из поликлиники 7.11.2000г. с жалобами на перебои в работе сердца,

слабость. Из анамнеза стало известно, что подобные жалобы отмечаются у пациентки

на протяжении 10-11 лет, в связи с чем лечилась и обследовалась стационарно

в 1994 году. Предполагались диагнозы постмиокардитического кардиосклероза, ПМК.

Из перенесенных заболеваний отмечает простудные. Данные объективного обследования:

больная правильного телосложения, нормального питания. Кожные покровы нормальной

окраски, чистые. Периферические лимфоузлы не пальпируются. В легких дыхание

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, небольшой систолический шум

на верхушке. Ps — 70–76 в мин., аритмичный. АД 110/70 мм рт.ст. Живот при пальпации

мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. Стул, диурез без

особенностей. Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови без отклонений

от нормы. На ЭКГ (Рис. 2) — синусовый ритм, отклонение электрической

оси сердца влево, атриовентрикулярная блокада 2-й ст. типа Мобитц 1. При Эхо-КГ-исследовании

изображение, полученное из четырехкамерной позиции, позволило заподозрить инверсию

желудочков (Рис. 3). Используя метод дедуктивной эхокардиографии [2,3],

морфологически правый желудочек был нами идентифицирован по наличию модераторного

пучка, трабекулярности его верхушки, а также соответствующему ему трикуспидальному

клапану, который находился ближе к верхушке, чем митральный. В левое предсердие,

которое сообщалось через трикуспидальный клапан с анатомически правым желудочком,

впадали легочные вены. Правое предсердие через митральный клапан сообщалось

с анатомически левым желудочком. При этом при получении пятикамерной позиции

первой выявляемой магистральной артерией была легочная артерия, которая отходила

от анатомически левого желудочка. Это связано с тем, что легочная артерия при

данном пороке расположена больше кзади, чем обычно.

|

Рис. 2. На ЭКГ синусовый ритм, отклонение электрической

оси сердца влево, атриовентрикулярная блокада 2-й ст. типа Мобитц

1.

|

|

[Увеличить]

|

Рис. 3. При Эхо-КГ-исследовании изображение, полученное

из четырехкамерной позиции, позволило заподозрить инверсию желудочков.

|

|

Таким образом, наличие характерной ЭКГ-картины, данных Эхо-КГ исследования

позволили поставить диагноз этой редкой врожденной аномалии сердца.

Литература.

- Чазов Е.А. «Руководство по кардиологии» т.3 - М.,1982

- Шиллер Н., Осипов М.А. «Клиническая эхокардиография» - М.1993.

- Фейгенбаум Х. «Эхокардиография» пер. с англ. - М.1999.

- Braunwald E. «Heart disease» - Philadelphia, 1988.

- Feigenbaum H., «Cardiac ultrasound» - London, 1993.