|

|

||

Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта у больных, перенесших операции на желудке.

Гренков Г. И.1, Луд Н. Г.1, Медведский В. Е.1, Вальшонок О. Н.2

1Витебский медицинский институт, 2Витебский онкологический диспансер.

В настоящее время число хирургических вмешательств на желудке, осуществляемых по поводу опухолевых поражений и язвенной болезни, исчисляется многими сотнями. Параллельно с увеличением их количества постоянно разрабатывается или совершенствуется тактика и техника вмешательств, обеспечивающая последующую наиболее благоприятную функцию пищеварения.

В то же время адаптационноприспособительные реакции органов пищеварения различны. У одной категории больных наступившая компенсация столь значительна, что они чувствуют себя здоровыми в течение многих последующих лет жизни и трудовой деятельности. В другой категории пациентов появляются разнообразные изменения вначале функционального, а затем и морфологического характера, широко известные как демпинг синдром, синдром приводящей петли и т. д.

Рентгенологический метод занимает ведущее место в объективной оценке результатов хирургического лечения заболеваний желудка. Он позволяет выяснить вид хирургического вмешательства, оценить функциональное и морфологическое состояние оперированного органа и всего пищеварительного канала в различные временные промежутки, выяснить наличие или отсутствие осложнений, степень их выраженности. Рентгенологическое исследование, отражающее состояние тонуса, секреции, перистальтики, эвакуации, компенсаторных перестроек, проводится при основных видах хирургических вмешательств: 1) резекция желудка (дистальная или проксимальная), 2) гастрэктомия, 3) реконструктивные операции, 4) ваготомии.

При резекции дистального отдела желудка с формированием анастомоза конец

в конец в различных модификациях культя приобретает форму мешка или воронки.

Наблюдается смещение проксимальных отделов двенадцатиперстной кишки влево

и вверх. Область анастомоза в раннем послеоперационном периоде обычно остается

суженной. Культя желудка при данном виде хирургического вмешательства,

по сравнению с другими операциями, имеет большие размеры. Рельеф слизистой

желудка меняется мало и только у небольшого числа пациентов наблюдается

картина конвергенции складок в зоне анастомоза. В раннем послеоперационном

периоде тонус кишки снижен. Время эвакуации в этом периоде полностью зависит

от характера наложенного соустья и степени выраженности анастомозита. Яркие

проявления последнего могут приводить к полной задержке бариевой взвеси

в культе желудка. Характерным является наличие выраженного гиперсекреторного

слоя. Отсутствие явлений анастомозита приводит к быстрой эвакуации контрастного

вещества.

Перемеживающийся характер поступления бариевой взвеси в кишку наступает

в более отдаленный послеоперационный период. Заполнение тощей кишки зависит

от темпов эвакуации контрастного вещества из культи желудка и состояния

анастомоза. Ускоренная эвакуация приводит к перенатяжению контрастной массой

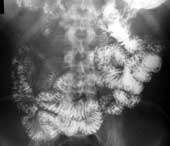

проксимальных отделов тощей кишки, просвет ее становится расширенным (Рис.

1). Пассаж бариевой взвеси по этому отрезку кишки, по мнению большинства

авторов, становится ускоренным, хотя в дистальных отделах наблюдается некоторая

гипомобильность. Однако бариевая взвесь достигает слепой кишки в несколько

ранние временные промежутки. Нередко у этой категории оперированных наблюдается

желудочнопищеводный или дуоденогастральный рефлюкс.

|

Рис. 1. Расширение начальных отделов тощей кишки вблизи культи желудка. |

Резекция желудка с закрытием дуоденальной культи и соединение его оставшейся

части с тонкой кишкой - вторая операция, выполняемая на дистальной части

желудка (Бильрот-2). При этой операции культя желудка имеет разнообразную

форму: чаще коническую, реже мешковидную, овоидную или цилиндрическую.

Контуры желудка не только по большой кривизне, но и по малой вследствие

наложения швов могут быть неровными. Это может симулировать дефект наполнения

или формирование псевдодивертикула. Размеры культи желудка зависят от объема

удаленной части органа и тонуса стенок. В раннем послеоперационном периоде

она имеет несколько большие размеры, чем в отдаленный период. Рельеф слизистой

оставшейся части желудка, в основном, сохраняет закономерности архитектоники

свода и тела желудка, не выявляется каких-либо их особенностей вблизи соустья.

Эвакуаторную способность культи желудка делят на три типа: непрерывный,

непрерывный с переходом в порционный и порционный (Рис. 2, 3). Ускоренной

считается полная эвакуация бариевой взвеси в течение первого часа; нормальной

- отсутствие контрастного вещества через 1 - 1,5 часа после начала исследования

и замедленной - опорожнение желудка за 2,5 часа и более. Обычно выявляется

ускоренная эвакуаторная функция культи желудка и это, во многом, определяется

удалением важного регулятора опорожнения - пилорической зоны. Наиболее

физиологический порционноритмический тип опорожнения с сохранением нормальных

сроков эвакуации остается только в случае экономной резекции органа. Каких-либо

особенностей эвакуаторного процесса при разнообразных модификациях резекции

желудка с формированием гастроеюностомии большинство авторов не отмечают.

|

Рис. 2. Непрерывный тип эвакуаторной способности желудка. |

|

Рис. 3. Непрерывный с переходом в порционный тип эвакуаторной способности желудка. |

Однако время эвакуации из культи в раннем послеоперационном периоде

зависит и от степени выраженности анастомозита. При значительно выраженном

анастомозите эвакуация из культи желудка так же как и при способе Бильрот-1

замедляется, иногда вплоть до полного стаза. С исчезновением отека постепенно

восстанавливается проходимость анастомоза. В отдаленные сроки после операций

постепенно нормализуется тонус культи и ее размеры. Полная нормализация

обычно наступает через 6-12 месяцев. Поступление бариевой взвеси в приводящую

кишку при отсутствии погрешностей в хирургической тактике весьма ограничено.

Пассаж бариевой взвеси по проксимальным отрезкам отводящей кишки несколько

ускоренный, а по дистальным отделам неизмененный или, в некоторых случаях,

замедленный.

Рассматривая вопрос частоты гастроэзофагального рефлюкса, большинство исследователей отмечают возрастание его частоты с уве-личением объема резицируемой части органа.

Патологические процессы, локализующиеся в верхних отделах желудка, в

основном опухолевого генеза, завершаются выполнением проксимальной резекции

желудка с формированием гастроэнтеростомы. Анастомоз формируется с оставшейся

частью антрального отдела желудка или даже с препилорической зоной (Рис.

4). Культя желудка имеет форму трубки с перетяжкой в области анастомоза,

то есть напоминает так называемые песочные часы, имеет относительно ровные

и четкие контуры. Обычно не наблюдается существенных изменений тонуса и

перистальтических сокращений культи желудка. Достаточно разноречивы сведения

об эвакуаторной функции. Чаще наблюдается обычный ритм эвакуаторного процесса,

имеющий порционноритмический характер и связанный с функционированием пилорического

жома. Замедляющим или ускоряющим фактором эвакуации содержимого является

возбуждающее или тормозное влияние на канал привратника вегетативной нервной

системы, подвергшийся воздействию при хирургическом вмешательстве. У подавляющего

числа больных после гастроэзофагостомии наблюдается желудочнопищеводный

рефлюкс. Большинство авторов считают, что никакие технические мероприятия

не позволяют восстановить клапанный механизм функционирования пищеводножелудочного

перехода, лишь обращается внимание на методики позволяющие избежать в последующем

сужения соустья.

|

Рис. 4. Культя желудка после субтотальной проксималъной резекции. |

Наиболее обширная операция, выполняемая на желудке, при тотальном или

субтотальном опухолевом поражении - это гастрэктомия (Рис. 5). После

подобной операции формируется анастомоз между пищеводом и тонкой кишкой

с разнообразными типами эзофагоеюностомий. Вначале рентгенологическое исследование

выполняется для изучения состояния анастомоза. В первые месяцы после операции

наличие отека слизистой и спазма приводят к задержке контрастного вещества

выше места анастомоза. Возникает незначительная компенсаторная дилятация

дистальных отделов пищевода. Заполняемая отводящая кишка также спазмирована,

хотя после стихания реактивного анастомозита она увеличивается в просвете

и контрастное вещество свободно поступает в ее дистальный отдел. В последующем

наблюдается постепенное расширение проксимальных отрезков кишки с перестройкой

рельефа слизистой оболочки по продольному типу. В зависимости от характера

выполненной операции, бариевая взвесь может поступать и в приводящую петлю

тощей кишки. Рассматривая вопросы моторики подвздошной кишки, большинство

исследователей отмечают снижение ее эвакуаторной функции.

|

Рис. 5. Гастроэктомия с формированием эзофагоэнтероанастомоза. |

Отсутствие резервной функции желудка приводит к появлению рефлюкс эзофагита, агастрального синдрома и ряда других состояний. Учитывая это, уже в первые десятилетия, после впервые выполненной гастрэктомии, с целью создания резервуара стали заменять удаленный орган отрезком тонкой или толстой кишки. Появился новый тип, так называемых, пластических операций (эзофагоеюнодуоденопластика, эзофагоколонодуоденопластика и др. ). Вновь сформированный желудок приобретает разнообразную форму, которая определяется методикой операции, конституцией больного, функциональным состоянием желудочнокишечного тракта и целым рядом других причин. Однако все многообразие форм сводится к желудку «в виде мешка» и «в виде расширенной трубки» с неровным контуром трансплантанта. Обращается внимание на определенные закономерности состояния слизистой оболочки трансплантанта в различные сроки после операционного периода. В течение первых месяцев определяется выраженное расширение и отек складок слизистой оболочки, особенно в зонах анастомозов с развитием в некоторых ситуациях дефектов наполнения. В более отдаленный период происходит уменьшение размеров складок слизистой кишки с формированием поперечной исчерченности. Во вновь создан-ном «желудке» эвакуация содержимого осуществляется порционно и завершается, в основном, в течение 1,5 - 2 часов после приема контраст-ного вещества.

После селективной проксимальной ваготомии происходит снижение действия кислотнопептического фактора и сохраняется желудочный резервуар, остается интактной сложная моторноэвакуаторная функция органа. Степень изменения моторноэвакуаторной функции желудка и кишечника во многом определяется видом селективной проксимальной ваготомии. У большинства пациентов эвакуация носит порционный характер, происходит синхронно и своевременно. В отдаленные сроки после селективной проксимальной ваготомии с дуоденопластикой или формированием гастродуоденоанастомоза отмечается ускоренная и непрерывная эвакуация.

Таким образом, приведенные выше данные говорят о разнообразных изменениях,

происходящих в желудочнокишечном тракте, после операций на желудке, которые

зависят от вида оперативного вмешательства, технических особенностей операций

и позволяют объективно характеризовать компенсаторно-приспособительные

реакции.

|

||||||||