|

|

||

КТ-ангиография. Первый опыт применения.

Руцкая Е. А.1, Кавецкий С. И.2

1Белоруский государственный институт усовершенствования врачей, 2Республиканский Научно-практический Центр Детской Онкологии и Гематологии.

В последние годы в мировую практику широко внедряется КТ-ангиография, применение которой снижает потребность в выполнении рентгеноконтрастной ангиографии на 20-80% (в зависимости от анатомической области).

Разница показателей плотности кровеносных сосудов, окружающих их тканей и паренхиматозных органов в нативном изображении при КТ-исследовании несущественная.

Стандартная методика усиления КТ-изображения с в/венным введением водорастворимых

йодосодержащих контрастных веществ (0,5-0,8 мл/кг) с последующим сканированием

через 3-5 мин. фиксирует паренхиматозную фазу контрастирования органов

и не позволяет в достаточной мере дифференцировать сосудистые структуры.

Применение спиральной КТ, имеющей высокую скорость сканирования 0,5-1

см/сек, и синхронное в/венное введение контрастного агента со скоростью

1-3 мл/сек с помощью автоматического шприца-инъектора позволяет выполнить

КТ-ангиографию и визуализировать сосудистое русло на достаточном протяжении

на фоне окружающих органов и структур.

Контрастирование артериальных и венозных сосудов достигается путем выбора оптимального времени задержки между началом введения контрастного препарата и началом сканирования (выбор протокола КТА) , которое зависит в значительной мере от состояния гемодинамики, места инъекции, скорости введения препарата.

По результатам 1-ой Согласительной конференции по спиральной КТ , проведенной в ФРГ (1996), признано необходимым использование только неионных контрастных средств при КТ-ангиографии (иогексол, иопромид, иодиксанол и др.) с концентрацией йода 300-350 мг/м. При обычном протоколе КТА толщина среза составляет 5-10 мм, питч 1, скорость введения контрастного в-ва 1-2 мл/сек, объем введения примерно равен скорости введения, умноженной на общее время сканирования зоны интереса (обычно не более 100мл контрастного вещества).

Показаниями к применению КТА являются:

- аневризмы грудной и брюшной аорты (включая расслоения, разрывы, тромбозы);

- аномалии развития аорты и ее ветвей, легочной артерии;

- тромбоэмболии легочной артерии;

- стенозы и окклюзии почечных, подвздошных, бедренных, сонных артерий;

- аневризмы интракраниальных артерий;

- тромбы в крупных венах;

- опухоли с предполагаемой сосудистой инвазией или комирессией сосудов

для определения возможности и тактики оперативного вмешательства.

КТА сердца и коронарных артерий возможна на сверхбыстрых спиральных КТ (время среза меньше или = 0,1 сек).

В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии выполнено 37 КТ-ангиоргафий ( в 28 случаях детям от 1 до 15 лет) на спиральном компьютерном томографе Philips Tomoscan SR 4000 (время сканирования - 2 сек) с использованием автоматического инъектора СТ 9000 АДV.

Для определения взаимоотношений опухоли с крупными сосудами и возможности

оперативного вмешательства 13 пациентам контрастировались сосуды средостения

и шеи (Рис. 1-3).

КТА сосудов брюшной полости выполнена 24 пациентам для исключения инвазии

их опухолью забрюшинного пространства и почек. В 4 случаях был диагностирован

опухолевый тромб в нижней полой вене (НПВ)

(Рис. 4), в 9 случаях НПВ была окружена конгломератом опухоли

и л/узлов (Рис. 5).

|

Рис. 1. КТА сосудов шеи у больного М., 55

лет раком гортани.

Увеличенные (метастазы) лимфоузлы в области бифуркации общей сонной артерии с компрессией внутренней яремной вены. Расширение поверхностной яремной вены, осуществляющей коллатеральный кровоток. |

|

Рис. 2. Ганглионеврома верхнего средостения

у больной С., 10 лет.

(а) Нативное КТ-иследование, сосудистые элементы не дифференцируются в опухоли. |

|

Рис. 2. Ганглионеврома верхнего средостения

у больной С., 10 лет.

(б) КТА артерий дуги аорты. Левая подключичная артерия расположена в толще опухоли, левая общая сонная артерия оттеснена кпереди. |

|

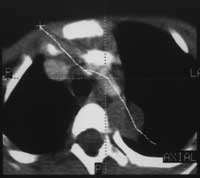

Рис. 2. Ганглионеврома верхнего средостения

у больной С., 10 лет.

(в) Кривая белая линия - плоскость реформации. |

|

Рис. 2. Ганглионеврома верхнего средостения

у больной С., 10 лет.

(г) Реформация изображения контрастированных сосудов в плоскости дуги аорты. |

|

Рис. 3. Центральный рак легкого у больного К. , 53 года. КТА легочных артерий. Дефект контрастирования ствола и левой легочной артерии вследствие инвазии опухолью. |

|

Рис. 4. Нефробластома правого надпочечника

у у б-го С., 1,5 лет.

(а) Нативное КТ-исследование. |

|

Рис. 4. Нейробластома правого надпочечника

у б-го С., 1,5 лет.

(б) КТА. НПВ компремирована, располагается в толще опухоли. Сброс венозной крови в полунепарную вену. Деформация и отклонение правой почечной артерии. |

|

Рис. 5. Нефробластома справа у больной П.,

6 лет.

А-Б, С-Д – опухолевый тромб (дефект контрастирования) в просвете НПВ, контрастное вещество визуализируется в просвете сосуда тонкой пристеночной полоской (А). |

Основными преимуществами КТА в сравнении с “золотым стандартом”

- рентгеноконтрастной ангиографией являются:

- минимальная инвазивность метода - в/венная катетеризация при КТА

несравнимо безопаснее в/артериальной при стандартной АГ;

- КТА может выполняться амбулаторным пациентам;

- КТА позволяет оценить не только просвет, но и стенку сосуда, а также

взаимоотношения его с окружающими тканями и опухолью;

- при КТА возможно выполнение многоплоскостных и объемных реконструкцией

изображений (при соответствующем программном обеспечении), что значительно

облегчает интерпретацию и демонстрацию результатов исследования.

Таким образом, КТ-ангиография является высокоинформативным и относительно безопасным методом визуализации сосудов. Эффективность метода в определении взаимоотношений крупных сосудов и опухоли трудно переоценить.

Литература:

1. Терновой С. К. , Синицын В. Е.

Спиральная компьютерная и электронно-лучевая ангиография . М. : Bидар,

1998. 144 c.

2. Rogalla P. , Mutze S. , Hamm B. Body C. T. State-of-the-Art. - Munhen:

Zucksch werdt, 1996. 159 c.

|

||||||||